La Società Pirotecnica Italiana e le feste popolari nella Bologna dell'Ottocento

di Mirtide Gavelli - Fiorenza Tarozzi

Due aspetti di questo passaggio sono da sottolineare: da un lato la definizione della pirotecnica come società di patrioti, da intendersi nella maniera più estensiva possibile, dall’altro la presenza alla manifestazione della Guardia nazionale, i cui membri erano tutti iscritti alla società stessa.

Le manifestazioni popolari organizzate dalla Pirotecnica potevano avvenire solamente all’aperto, e dunque si svolgevano in genere tra l’estate e l’autunno e avevano come spazio prestabilito i giardini della Montagnola. Nel mese di giugno, ad esempio, si celebravano la festa nazionale dello Statuto e gli anniversari delle battaglie di Solferino e S. Martino. Ma l’evento principe, previsto per statuto, rimaneva l’8 agosto 1848, simbolo del valore e della vitalità della popolazione bolognese, assurto nell’immaginario popolare a paradigma di eroicità, e definito memorabile fin dai giorni immediatamente successivi all’episodio:

La Società dà ogni anno nel mese di agosto un esperimento, in conformità della propria istituzione mediante uno spettacolo pubblico di fuochi d’artifizio, intendendo con ciò di celebrare il glorioso fatto nazionale compiuto in questa città: La cacciata dello straniero dalle mura di Bologna l’8 agosto 1848. (Statuto, art. 5)

La festa, celebrata nella prima giornata festiva successiva all’8 agosto, seguiva una sorta di protocollo pressoché sempre uguale, che si ripeté con poche variazioni per i venti anni nei quali essa venne approntata.

La festa, celebrata nella prima giornata festiva successiva all’8 agosto, seguiva una sorta di protocollo pressoché sempre uguale, che si ripeté con poche variazioni per i venti anni nei quali essa venne approntata.

La sua preparazione comportava un grosso sforzo, non solo finanziario, per la Società. Vivaci assemblee venivano indette alcuni mesi prima dell’estate, e la Commissione direttiva distribuiva compiti ed oneri ai soci disposti a collaborare: c’era chi si occupava di reperire i finanziamenti e chi di raccogliere i razzi (in parte acquistati e in parte donati), chi degli inviti da stampare, e distribuire agli aventi diritto ed alle autorità, ed in parte destinare alla vendita, chi dell’allestimento dello spazio recintato nel quale sarebbe avvenuto lo spettacolo (costruzione del palco per ospiti ed autorità, noleggio delle sedie per il prato destinato al pubblico) e chi della produzione delle coccarde di riconoscimento per le autorità sociali. Dovevano inoltre essere presi gli opportuni contatti con le forze di sicurezza (pompieri, forze di sorveglianza e medici per eventuali infortuni).

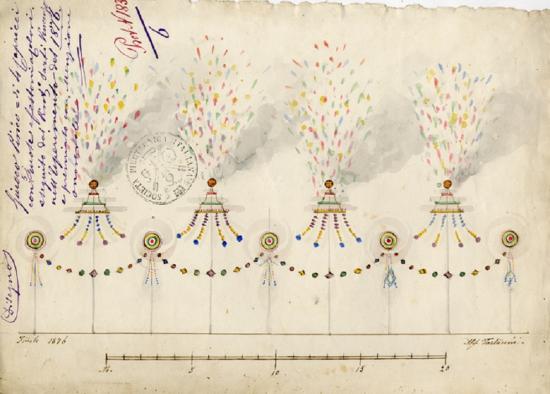

La macchina organizzativa, superato lo scoglio del reperimento dei finanziamenti (che vennero negati solo in rare occasioni, come ad esempio in coincidenza con l’epidemia di colera che colpì la città tra il 1885 e il 1886, dissanguando le finanze comunali nel difficile tentativo di arginare il diffondersi della malattia) procedeva poi veloce: gli architetti disegnavano la parte coreografica dei giochi pirotecnici, immaginando vere e proprie scenografie per fare da supporto a luci e fuochi; i macchinisti le realizzavano, approntando impalcature e quant’altro fosse necessario a creare fittizie fontane, archi trionfali, palchi, sui quali i maestri pirotecnici avrebbero fissato razzi semplici e razzi a paracadute, a scoppio, a lucciole, a bouquets, a serpentelli, a stella, e poi tonanti, frulloni, margherite, palle allumate, palle codate, soffioni, candele romane, bengala, il tutto per la gioia degli spettatori, che rimanevano estasiati davanti a questi immensi scenari infuocati.

Al corpo centrale dello spettacolo venivano poi affiancate manifestazioni di contorno: spesso l’estrazione di una tombola a favore dei poveri o degli asili infantili della città, altre volte dimostrazioni di illuminazione a gas, quasi sempre concerti bandistici.

La festa veniva pubblicizzata con annunci sui giornali locali e con l’affissione di manifesti contenenti il programma dettagliato dei fuochi, con la puntuale elencazione delle tre o quattro parti dello spettacolo, dei diversi tipi di fuochi utilizzati e del nome del donatore.

Il successo della manifestazione era assicurato: come già detto i bolognesi amavano questo tipo di spettacoli, e il ricordo della loro eroica giornata di rivolta allo straniero era ancora talmente vicino da costituire realmente un momento di richiamo collettivo.

Immagine nella pagina:

Società Pirotecnica Italiana di Bologna, Progetto per il gran finale dei fuochi d'artificio per la festa dell'8 agosto 1876, Museo civico del Risorgimento di Bologna

Novembre 2013 (Numero 23)

-

Editoriale

di Gabriella Lupi -

Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi

di Alberto Anile - Maria Gabriella Gannice -

La Società Pirotecnica Italiana e le feste popolari nella Bologna dell'Ottocento

di Mirtide Gavelli - Fiorenza Tarozzi -

Il Carnevale del 1868 a Bologna

di Enrico Bottrigari - Cronaca di Bologna -

Guano e salnitro

di Lorenzo Nannetti -

L'eccentrica vedova Poitevin e i voli aerostatici bolognesi...

di Samuele Graziani -

La Grande Fuga

di Andrea Olmo -

Se nell'arte della conversazione si parla di amicizia...

di Alessia Branchi -

Oratorio della B.V della Misericordia

di Elena Baldini -

Scheda: Alfonso Rubbiani

a cura di Samuele Graziani -

Un angolo di paradiso

di Marinette Pendola

Con il patrocinio del Comune di Bologna

Con il patrocinio del Comune di Bologna