Su Domenico da Piacenza e il primo trattato sull'arte del ballo

Tratto da Danza e Rinascimento, Edizioni Ephemeria

di Alessandro Pontremoli

Il trattato di Domenico, prezioso documento custodito alla Bibliotèque Nationale di Parigi, è un codice di 28 cc. vergato da almeno sei amanuensi diversi, in carattere tondo relativamente elegante, è un testo scritto in terza persona che si rivolge ad un interlocutore misterioso, più volte indicato nel manoscritto. Se si tiene presente il volgare italiano in cui è steso il trattato, viene da pensare a un suo esponente di quello strato culturale intermedio, cui appartenevano mercanti, artigiani, artisti vari, architetti, ecc. Chi faceva parte di questo gruppo di tecnici, nella maggior parte dei casi, non conosceva il latino, elemento discriminante fondamentale per distinguere i dotti dai non dotti. Il suo aristotelismo è certamente medievale per l’impostazione argomentativa, ma mostra altresì un’adeguata consapevolezza umanistica, in particolare laddove si parla del rapporto tra arte e natura e dove viene introdotto il concetto di mediocratis.

Che Domenico avesse dei committenti all’interno delle corti presso le quali prestava la sua opera è innegabile, come è testimoniato dai titoli delle sue danze, che hanno chiari riferimenti a Ferrara e alla famiglia d’Este: le due coreografie vecchia e nuova di Leoncello, con tutta probabilità furono dedicate a Leonello d’Este; i balli Belriguardo e Belfiore sono da mettere in relazione con due delle dimore estensi tra le più importanti e sontuose; ancora il ballo intitolato La Marchesana aveva certamente a che fare col titolo nobiliare delle eredi di casa d’Este. È quindi plausibile che, almeno nelle intenzioni di partenza, il trattato fosse stato concepito come un omaggio riservato a quei prìncipi e monarchi cui, come si afferma nello stesso trattato, è lecito prendersi i piaceri del bel danzare, che a loro si addicono e convergono.

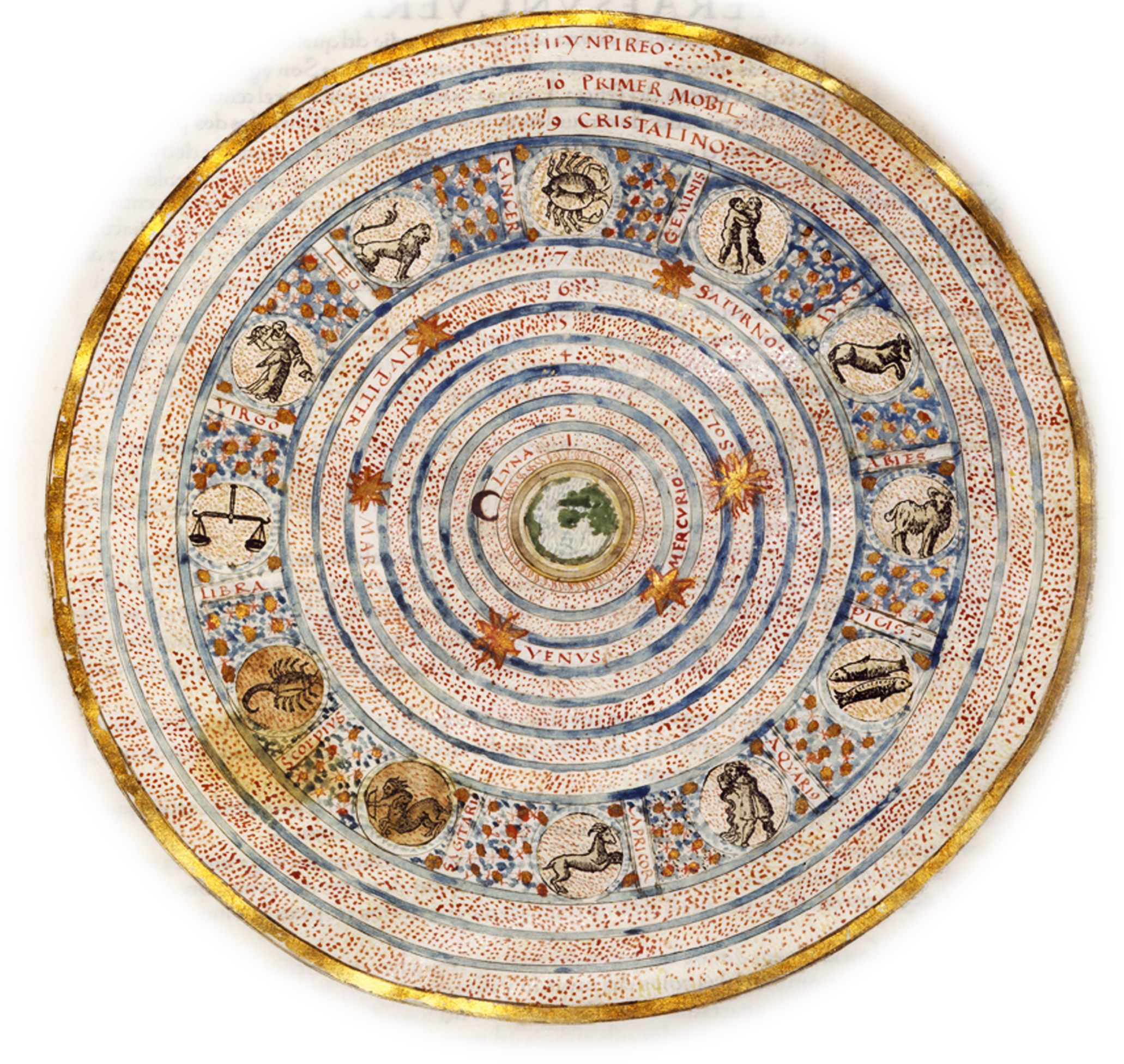

Immagine nella pagina:

Pedro de Medina, Compendio di cosmografia, Composizione del mondo, 1545

Maggio 2016 (Numero 26)

-

Editoriale

di Gabriella Lupi -

LeggendArie Danze

di Alessia Branchi -

Novecento anni: per una rinascita urbana

di Davide Conte -

Ai concives bolognesi

di Ronaldo Dondarini -

Una vicenda tutta bolognese

di Walter Vitali -

I protagonisti, i luoghi, le idee, di un’epoca

di Fiorenza Tarozzi -

L’Università dal XII al XX secolo

di www.unibo.it -

Su Domenico da Piacenza e il primo trattato sull'arte del ballo

di Alessandro Pontremoli -

Il conte Cesare Mattei e l’Elettromeopatia. La Rocchetta Mattei, una fiaba dietro l’angolo

di Samuele Graziani -

La Certosa di Bologna

di Roberto Martorelli -

L’area di Palazzo Ghisilardi nel Medioevo

di Giancarlo Benevolo -

Collezioni Comunali d’Arte: radici e identità

di Carla Bernardini -

Amalia e i dottori

di Marinette Pendola