Parole di libertà: Mazzini e la letteratura polacca

di Manuela Capece

È sulle strade dell’esilio e dei loro incroci che aumentano i punti di convergenza, e non c’è da stupirsi perché durante il processo di unificazione italiana molte altre nazioni hanno guardato alla penisola per discutere le loro rispettive questioni nazionali. Le nuove idee di affrancamento che scaturirono dal Risorgimento diventarono dunque parte dell’agenda e del discorso politico in diverse parti del mondo (L. Jurek).

L’esperienza italiana diventa un modello a cui la Polonia vuole attingere e avvicinarsi. Attraverso la trattazione delle questioni italiane, non solo politiche ma anche culturali, gli autori polacchi gettavano le basi per il cammino dell’identificazione nazionale polacca.

L’esperienza italiana diventa un modello a cui la Polonia vuole attingere e avvicinarsi. Attraverso la trattazione delle questioni italiane, non solo politiche ma anche culturali, gli autori polacchi gettavano le basi per il cammino dell’identificazione nazionale polacca.

L’interesse è reciproco anche nell’Italia in fieri. Negli anni Trenta la questione polacca diventa oggetto delle disamine politico-culturali italiane, ponendo l’accento sulla fratellanza tra i due popoli e foraggiando la lotta comune contro le ingerenze straniere.

E proprio Giuseppe Mazzini nei suoi discorsi dà importanza alla questione slava. Il moto delle razze Slave, che salutato e aiutato come fatto provvidenziale, deve ringiovanire di nuovi impulsi e d’elementi d’attività la vita europea e preparare, ampliandolo, il campo alla trasformazione religiosa e sociale, fatta oggi mai inevitabile, può, se avversato, abbandonato o sviato, costare all’Europa vent’anni di crisi tremenda e di sangue[...] Il nome che portano è sinonimo di Gloria (Slawa).

E proprio Giuseppe Mazzini nei suoi discorsi dà importanza alla questione slava. Il moto delle razze Slave, che salutato e aiutato come fatto provvidenziale, deve ringiovanire di nuovi impulsi e d’elementi d’attività la vita europea e preparare, ampliandolo, il campo alla trasformazione religiosa e sociale, fatta oggi mai inevitabile, può, se avversato, abbandonato o sviato, costare all’Europa vent’anni di crisi tremenda e di sangue[...] Il nome che portano è sinonimo di Gloria (Slawa).

Il composito quadro politico slavo venne sceverato bene dall’intellettuale genovese, il quale riconobbe quattro gruppi distinti, a cui corrisponderanno probabili quattro nazioni future. Tra questi presenziano i Polacchi, chiamati a raccogliere intorno a sé quanto costituiva la Polonia innanzi al suo smembramento, perché ivi s’agita, purificata dai patimenti, la vita slava nel core del popolo, polacca è la poesia del Nord; polacchi sono Mickiewicz, Zaleski, Krazinski.

Immagini nella pagina:

Adam Mickiewicz.

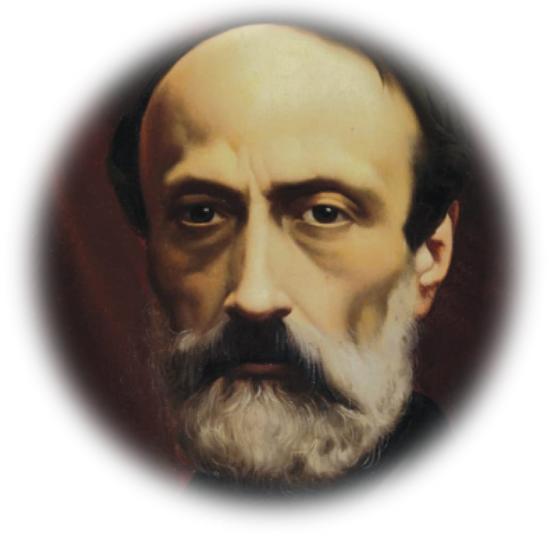

Giuseppe Mazzini.

Maggio 2022 (n° 32)

-

Editoriale

di Daniela Bottoni -

L’opera della nostra redenzione è compiuta

di Mirtide Gavelli -

Mazzini e il dissidio con Fabrizi negli anni della tempesta e del dubbio

di Luciana Lucchi -

Parole di libertà: Mazzini e la letteratura polacca

di Manuela Capece -

Giuseppe Mazzini e la Musica

di Maria Chiara Mazzi -

Mazzini fa stampare i volantini

di Samuele Graziani -

An Italian Patriot in London

di Andrea Olmo -

Dante secondo Mazzini

di Marika Cavrini -

Non è tutto oro quel che luccica

di Lorenzo Nannetti -

Volete ridere?

di Marinette Pendola -

Fonti bibliografiche del n.32

a cura di Redazione Jourdelò