Il salotto di Nonna SperanzaVolete ridere?

di Marinette Pendola

Da questo elenco si deducono alcune considerazioni, la prima è che Mazzini ha scarse conoscenze delle tecniche culinarie al punto da non saper distinguere la modalità di cottura del pesce; la seconda, decisamente più interessante per noi, ci fa riflettere sul fatto che, molto prima dell’Artusi, l’unità della gastronomia italiana ha cominciato a prendere forma fuori dall’Italia, fra quegli esuli che, al di là delle provenienze, condividevano le proprie tradizioni culinarie: i maccheroni, ovvero quelle lunghissime penne lisce cotte in brodo di cappone com’è in uso a Genova, sono in questo caso asciutti alla napoletana, cioè diversi nel formato, nella modalità di cottura e sicuramente anche nel condimento.

Non sappiamo però se sono al pomodoro, condimento che comincia a diffondersi proprio in quegli anni a Napoli (v. Jourdeló n.8) oppure conditi con burro e cacio Parmigiano come alla festa della scuola da lui fondata. Questo menù rispetta le consuetudini natalizie italiane con l’unica eccezione del dolce finale, il famoso pudding che - scrive Mazzini - la domestica farebbe anche senza averne l’ordine. Non invia la ricetta alla madre, ma tiene a informarla che da vero barbaro ho mangiato più del pudding che del resto. Lungo le lettere scritte alla madre, emerge la passione di Mazzini per i dolci, dalla famosa torta di Grenchen, alle varie richieste di scatole di dolci che fanno a Genova così buoni da regalare ma anche da tenere per sé, al bel cartoccio di confetti finissimi ricevuto dalla madre dei Ruffini, che non condividerà con nessuno, fino al pudding di quel pranzo di Natale che mangia in grande quantità. Come conseguenza di tale passione, il frequente mal di denti accompagna dolorosamente il Nostro.

Non sappiamo però se sono al pomodoro, condimento che comincia a diffondersi proprio in quegli anni a Napoli (v. Jourdeló n.8) oppure conditi con burro e cacio Parmigiano come alla festa della scuola da lui fondata. Questo menù rispetta le consuetudini natalizie italiane con l’unica eccezione del dolce finale, il famoso pudding che - scrive Mazzini - la domestica farebbe anche senza averne l’ordine. Non invia la ricetta alla madre, ma tiene a informarla che da vero barbaro ho mangiato più del pudding che del resto. Lungo le lettere scritte alla madre, emerge la passione di Mazzini per i dolci, dalla famosa torta di Grenchen, alle varie richieste di scatole di dolci che fanno a Genova così buoni da regalare ma anche da tenere per sé, al bel cartoccio di confetti finissimi ricevuto dalla madre dei Ruffini, che non condividerà con nessuno, fino al pudding di quel pranzo di Natale che mangia in grande quantità. Come conseguenza di tale passione, il frequente mal di denti accompagna dolorosamente il Nostro.

Mazzini accenna raramente, quasi di sfuggita, al cibo in generale. Eppure ogni frase che vi fa riferimento è un punto di partenza interessante per capire meglio l’uomo e i suoi gusti. Sappiamo che ama i dolci, che non può fare a meno del caffè accompagnato volentieri da un sigaro, che non è particolarmente attratto dalle bevande (nessuna bevanda mi piace tanto da sedurmi), se non forse dalla birra bevuta sempre con moderazione, e che si nutre sempre con sobrietà. Proprio perché scarsamente interessato al cibo, involontariamente trasmette a noi informazioni utili sugli usi alimentari del momento. Ad esempio, il commercio che intraprende a Londra, basato esclusivamente sull’importazione di pochi alimenti (olio, vino, salumi e formaggi), apre squarci degni d’attenzione sull’alimentazione dei rifugiati, ma anche forse sui gusti dei londinesi in generale. E, giunti alle ultime righe, rimane sempre il rimpianto di non avere né tempo né spazio sufficienti per approfondire questi temi.

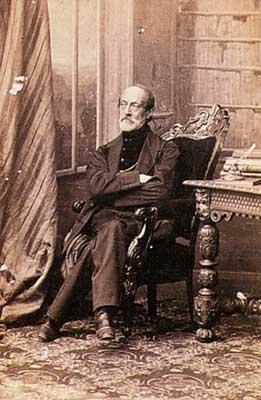

Immagine nella pagina:

Foto di Giuseppe Mazzini dal Fondo Comandini, Biblioteca Malatestiana.

Maggio 2022 (n° 32)

-

Editoriale

di Daniela Bottoni -

L’opera della nostra redenzione è compiuta

di Mirtide Gavelli -

Mazzini e il dissidio con Fabrizi negli anni della tempesta e del dubbio

di Luciana Lucchi -

Parole di libertà: Mazzini e la letteratura polacca

di Manuela Capece -

Giuseppe Mazzini e la Musica

di Maria Chiara Mazzi -

Mazzini fa stampare i volantini

di Samuele Graziani -

An Italian Patriot in London

di Andrea Olmo -

Dante secondo Mazzini

di Marika Cavrini -

Non è tutto oro quel che luccica

di Lorenzo Nannetti -

Volete ridere?

di Marinette Pendola -

Fonti bibliografiche del n.32

a cura di Redazione Jourdelò