Il salotto di Nonna SperanzaItaliane in Algeri...

di Marinette Pendola

Fra le tante storie che si leggono sugli schiavi, alcune sono invidiabili, come quella di Felice Raffo, di Chiavari, catturato nel 1771 e condotto a Tunisi, che, grazie alle sue conoscenze di meccanica, fu accolto a braccia aperte dal Bey Ali, noto collezionista di orologi. Visse a corte dove più tardi sposò una francese da cui ebbe numerosi figli che crebbero a contatto con i principini.

L’unico figlio maschio, Giuseppe Maria, divenne ministro degli esteri del governo tunisino e, per buona parte dell’Ottocento, grazie anche alla sua conoscenza delle lingue, svolse le sue mansioni a contatto continuo con i governi europei, adoperandosi sempre a favore del nostro Risorgimento. Sua sorella sposò l’erede al trono, si convertì per motivi dinastici, e divenne poi la Beya di Tunisi.

La fortunata sorte di Elena Grazia Raffo non era così comune. Non tutte le donne finivano negli harem. È vero che le giovani italiane erano particolarmente ambite e l’esempio del Bey era seguito dai più alti personaggi della Corte.

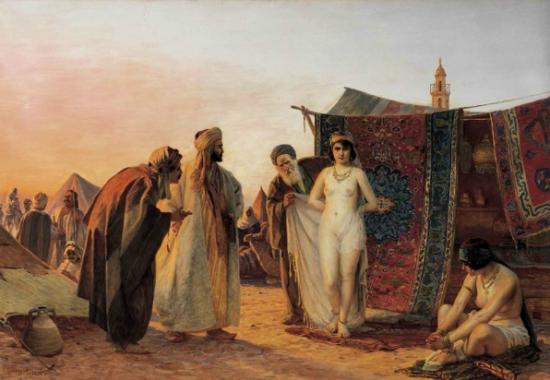

La fortunata sorte di Elena Grazia Raffo non era così comune. Non tutte le donne finivano negli harem. È vero che le giovani italiane erano particolarmente ambite e l’esempio del Bey era seguito dai più alti personaggi della Corte. Non tutte però erano così avvenenti da suscitare interesse. La maggioranza era destinata alla schiavitù domestica e svolgeva mansioni umili, riuscendo a volte a ottenere ruoli di responsabilità all’interno delle famiglie. Nell’immaginario occidentale tuttavia prevale il mito orientalista dell’harem, ripreso nell’arte, nella letteratura e nella musica.

Un mito che permette di dare corpo a licenze del comportamento possibili e immaginabili appunto “altrove” (L. Scarlini), in cui esotico si coniuga con erotico, ma che nulla ha a che vedere con la realtà, perlomeno secondo quanto ci riferiscono le viaggiatrici ottocentesche come la Belgioioso, oppure Amalia Nizzoli (v. Jourdelò, n. 16, apr-set 2010).

La schiavitù fu abolita nell’Ottocento in tutta Europa, in Inghilterra e in Francia nel 1833. Gli stati italiani furono fra gli ultimi ad abolirla, il Regno di Napoli addirittura con l’Unità d’Italia. Sull’altra sponda, la Tunisia fu la prima dei paesi musulmani nel 1846.

Che cosa rimane oggi di questo fatto storico che coinvolse sette milioni d’individui: africani, maghrebini, italiani, francesi, spagnoli, greci, turchi, ecc…? Rimangono tracce visibili: alcuni dipinti di Alessandro Longhi, ad esempio, oppure il monumento dei quattro Mori a Livorno, o le arcate del mercato degli schiavi a Tunisi recentemente restaurate. Tracce rimangono anche nel patrimonio genetico degli italiani. La maggioranza degli schiavi, una volta riacquistata la libertà, rimase in Italia, s’integrò completamente contraendo matrimoni e procreando.

Lo stesso avvenne sull’altra sponda: da studi recenti, si apprende che il 52% della popolazione tunisina ha ascendenze geneticamente europee. Questi dati ci permettono di capire meglio quanto sostiene lo storico Salvatore Bono che definisce la guerra corsara e la schiavitù non soltanto un’esperienza di scontro ma anche di convivenza.

Immagine nella pagina:

Otto Pilny, The Slave Market, 1910 (particolare)

Maggio 2018 (Numero 28)

-

Editoriale

di Gabriella Lupi -

Gioachino letterato

di Piero Mioli -

Rossini a Bologna

di Maria Chiara Mazzi -

Furore o Fiasco

di a cura di Loretta Pavan -

Era mio padre

di Andrea Olmo -

La cucina al tempo di Rossini

di Samuele Graziani -

...festa si farà!

di Daniela Bottoni -

Brindisi a Rossini

di Giovanni Raiberti -

Itinerario bolognese

di Cristina Giardini -

Italiane in Algeri...

di Marinette Pendola